音声生成AIとは? 仕組みと特徴

音声生成AIは、テキストデータを音声に変換する技術です。ニュース記事の読み上げ、ナレーション、カスタマーサポートの自動応答など、さまざまな用途で活用されています。人工知能(AI)を使って、より自然な話し方を実現できます。従来の音声合成技術よりも、人間に近い声を作ることができるのが特徴です。音声の抑揚や感情を細かく調整できるようになり、リアルな会話が可能になっています。

音声生成AIの仕組みは、大きく3つのステップに分かれます。

-

テキストの解析:入力された文章の意味やイントネーションをAIが判断します。

-

音声の生成:AIが学習したデータをもとに、自然な音声を作ります。

-

音声の出力:スピーカーやスマートフォンなどで音声を再生します。

音声生成AIは、多言語対応が可能であり、翻訳技術と組み合わせることで国際的なコミュニケーションにも役立ちます。また、話す速度や音の高さを自由に調整できるため、ユーザーのニーズに応じたカスタマイズが可能です。

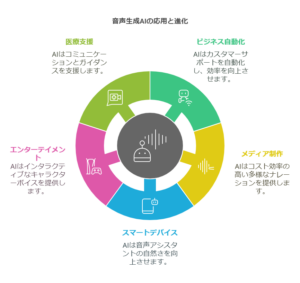

音声生成AIの主な活用例

企業の自動応答システム

コールセンターでは、AIが電話対応を自動化することで、24時間対応が可能になりました。これにより、従業員の負担を軽減し、問い合わせの迅速な対応が実現されています。AIが問い合わせ内容を分析し、適切な回答を提供することで、顧客満足度の向上にもつながります。

ナレーションやオーディオブックの制作

動画やオーディオブックのナレーションをAIが担当することが増えています。コスト削減のほか、多様な声のバリエーションを利用できるのが利点です。特定の声優の声を模倣する技術も進化しており、独自の音声コンテンツの作成が容易になっています。ただし、著作権や倫理的な問題が発生する可能性があり、適切なルールの整備が求められます。

スマートデバイスへの搭載

スマートフォンの音声アシスタントやカーナビにも、音声生成AIが使われています。音声の自然さが向上し、使いやすさが増しています。天気予報やニュースの読み上げなど、日常生活のさまざまな場面で活躍しています。

映像制作やゲーム

ゲームのキャラクターの声や映像の吹き替えにも活用されています。AIによる自動翻訳と組み合わせることで、多言語対応がスムーズになっています。リアルタイムでキャラクターの音声を生成し、プレイヤーの選択に応じて変化するインタラクティブな音声も実現可能です。

医療・福祉分野

視覚障害者向けの音声ガイドや、高齢者向けの会話支援システムなどにも利用されています。人間の声に近い音声を作れるため、より自然なサポートが可能です。病院の案内システムや診察時の補助ツールとしても活用され、医療現場の負担軽減にも貢献しています。

最新の音声生成AI技術

AIを活用した音声合成

従来の音声合成技術は、決められたルールで音を組み合わせる方式でしたが、最近ではAIを活用し、より自然な音声が生成できるようになっています。ディープラーニングを活用することで、イントネーションや声質の細かいニュアンスまで再現可能になっています。

GoogleのWaveNetやTacotron

Googleが開発したWaveNetやTacotronという技術により、AIが人間らしい音声を作れるようになりました。機械音声との違いがほとんど分からないほど自然な発話が可能になっています。また、AmazonのPollyやMicrosoftのAzure Speechなど、他の企業も高度な音声生成技術を開発しており、それぞれ独自の強みを持っています。

感情表現ができるAI

最近の音声生成AIは、喜びや怒りなどの感情を表現することが可能です。これにより、リアルな会話ができるだけでなく、カスタマーサポートなどで顧客の感情に応じた応答を行うことも可能になっています。

音声生成AIのメリットと課題

| メリット | 課題 |

|---|---|

| 人件費を削減できる | 声が不自然になることがある |

| 24時間対応が可能 | 個人情報の取り扱いに注意が必要 |

| 多言語対応が容易 | 著作権や倫理的な問題が発生する可能性 |

| 声のカスタマイズが可能 | 感情表現が完璧ではない |

| 医療や福祉のサポートができる | AI音声の悪用リスクがある |

音声生成AIには多くのメリットがある一方で、いくつかの課題もあります。例えば、一部のAI音声はまだ不自然で、人間らしいイントネーションを完全に再現できないことがあります。また、ディープフェイク技術による偽の発言作成など、悪用のリスクも指摘されています。さらに、著作権やプライバシー保護に関する法的課題についても慎重な対応が求められます。

まとめ 音声生成AIの未来

音声生成AIは今後さらに進化し、より高度な感情表現やリアルタイム音声変換が可能になると考えられます。また、ユーザーごとにカスタマイズされた音声体験の提供も期待されています。

一方で、倫理的な問題や悪用のリスクについても適切なルール作りが求められます。特に、フェイク音声の拡散を防ぐための技術開発が重要になるでしょう。

音声生成AIを正しく活用し、便利で安全な未来を築くためには、企業だけでなくユーザー一人ひとりがその影響を理解し、責任を持って使用することが大切です。今後の技術の進化に注目しながら、積極的に関心を持ちましょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3fe010d7.611eb509.3fe010d8.e02e75f4/?me_id=1314203&item_id=10000333&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnenrin-lab%2Fcabinet%2Faromaspray%2Fhakkaspray%2Fnhws_50_main.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47216dd5.3509b81a.47216dd6.d3799153/?me_id=1347632&item_id=10000099&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foga012%2Fcabinet%2Fthumbnail01%2Fh001188_r.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3e40d2c0.01482199.3e40d2c1.cb9903c9/?me_id=1302794&item_id=10000021&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshizenshop%2Fcabinet%2Fcompression_tshirt%2Fthumbnail4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b687e36.b0e0d420.4b687e37.fb10e3da/?me_id=1430291&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcosana-mgomanukahoney%2Fcabinet%2Fmanukahoney%2Fmgo50%2Fsam%2F50-1000_30off_pt5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3fe010d7.611eb509.3fe010d8.e02e75f4/?me_id=1314203&item_id=10000454&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnenrin-lab%2Fcabinet%2Fsensitive%2Flotion%2Fslotion_main_photo01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48546d73.ad3712be.48546d74.7f3cfdf3/?me_id=1304143&item_id=10003404&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fstyle-on-bag%2Fcabinet%2Fth%2Flz-cf301-.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48547300.bebd5602.48547301.622c679c/?me_id=1412479&item_id=10000034&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhiro0602%2Fcabinet%2Fitem01%2Fshohin30_001.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/40d0aff8.d4b0c56b.40d0aff9.6cbad0ef/?me_id=1244962&item_id=10010220&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshibuya-k2009%2Fcabinet%2F7jewelry%2F1214%2F7j-32_2504161.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント